この度、「A.S.K. – Atelier Share Kyoto + Alt Space POST」は、ラストオープンスタジオを開催する運びとなりましたのでご案内いたします。

ASKスタジオは、2010年からシェアスタジオとして始動し、2017年から(コロナ禍の時期を除いて)京都市内の近隣のシェアスタジオと合同でほぼ毎年のようにオープンスタジオを開催してきました。

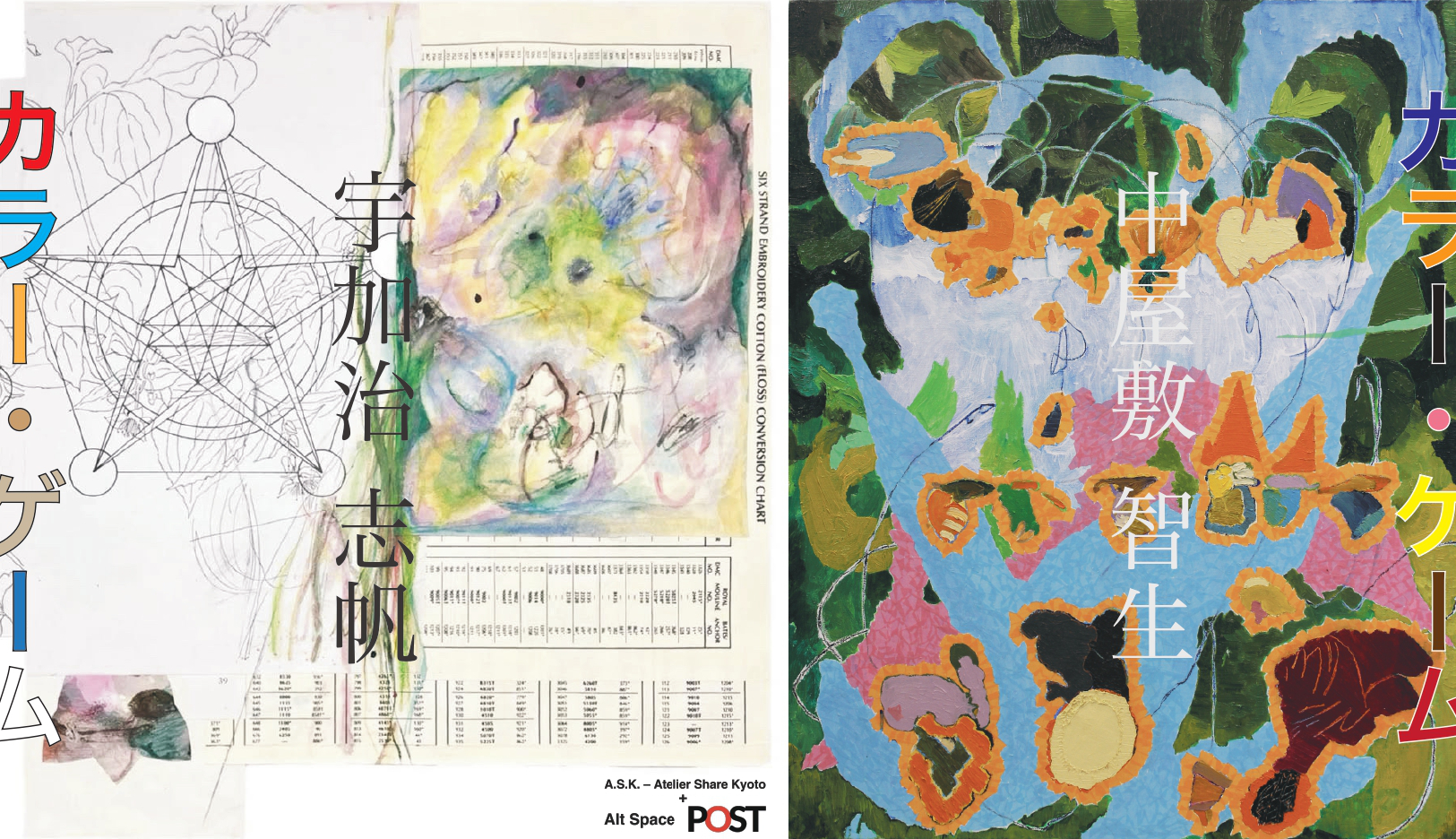

その他にもスタジオ内のオルタナティブスペース(Alt Space Post)では、外部から招聘したアーティストによる展覧会や、ゲストを招いた勉強会やトークイベントの開催など、これまで数々の企画を行なってきました。

作品をつくるためのアトリエ、制作場所だけにとどまらず、その場にいるアーティストたちが主体となって、地域と関わり、近隣や遠方のアーティスト、アート関係者との交流を生み出しながら企画・発信するひとつの拠点として機能してきたASKスタジオですが、2026年初旬にスタジオ建物が閉鎖することになり、約15年間続いたシェアスタジオもここで幕を閉じることとなります。

そのような経緯から、これまでお世話になった各方面の方々に感謝の気持ちを伝えるとともに、シェアスタジオの意義を改めて考える機会となるように最後のオープンスタジオを企画いたしました。

年の瀬の慌ただしい時期、1日限りの開催ではありますが、この機会にぜひ最後のASKスタジオにご来場いただければ幸甚です。

なお、各スタジオには、駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください。

A.S.K. – Atelier Share Kyoto + Alt Space Post

LAST OPEN STUDIO

会 期:2025年12月27日(土)

時 間:13:00 – 17:00

料 金:無料

会 場:A.S.K. – Atelier Share Kyoto + Alt Space POST

住 所:京都市右京区西院西田町12YAEMONビル

最寄り駅:阪急 西京極駅より徒歩10分

京都市バス 京都外大前より徒歩7分

京都市バス 京都光華女子学園前より徒歩6分

後 援:ART OFFICE OZASA

W E B:http://alt.space-post.org/

SNS:instagram:altspacepost

アーティスト:

濱野 裕理 Hamano Yuri

池上 恵一 Ikegami Keiichi

伊藤 学美 Ito Manami

勝又 公仁彦 Katsumata Kunihiko

来田 広大 Kita Kodai

松本 誠史 Matsumoto Seiji

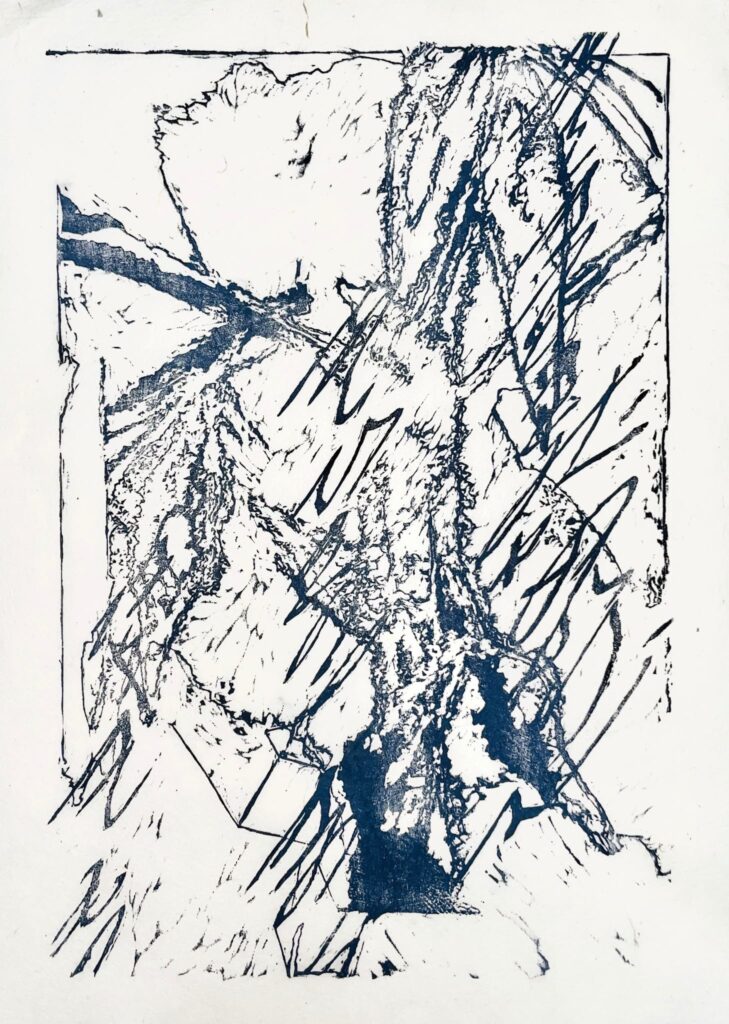

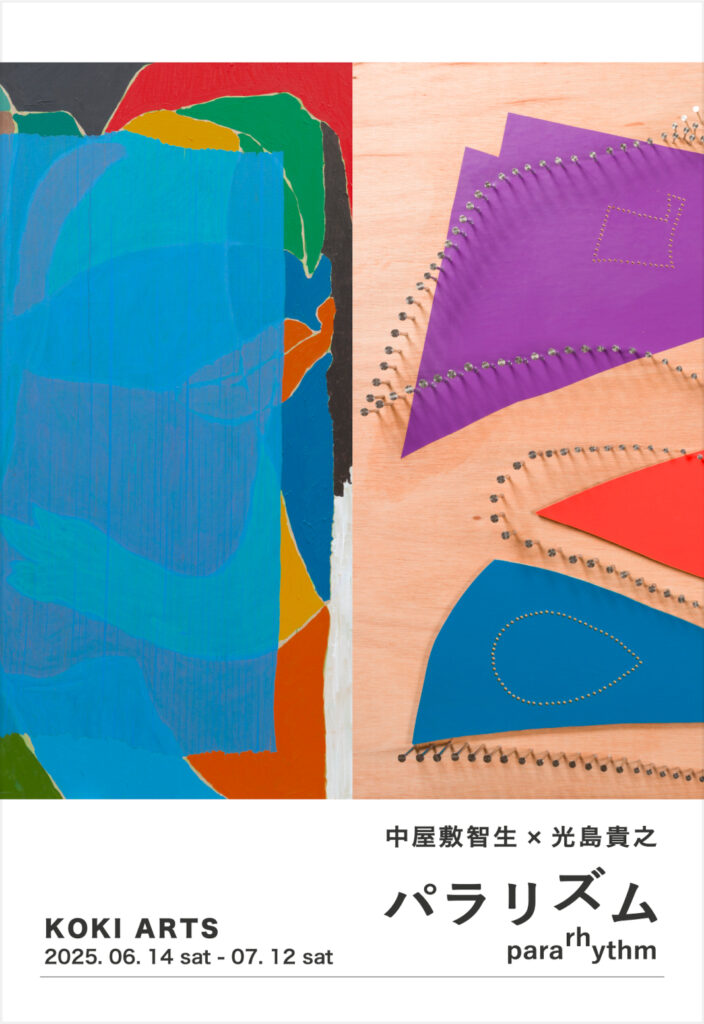

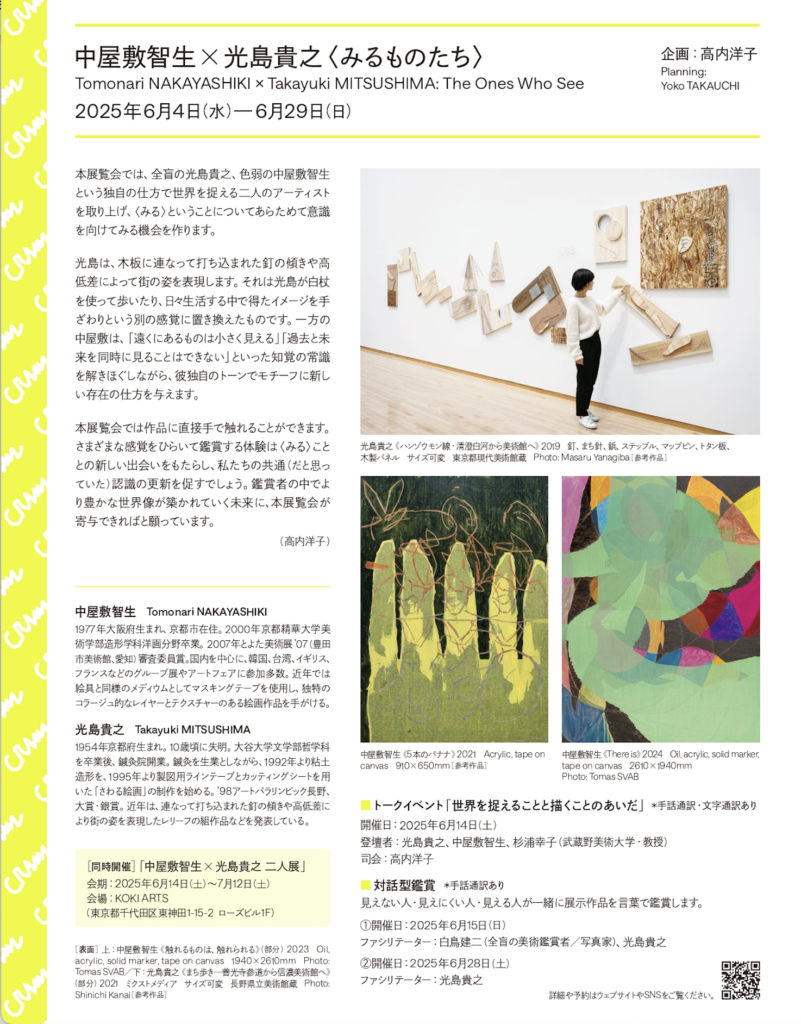

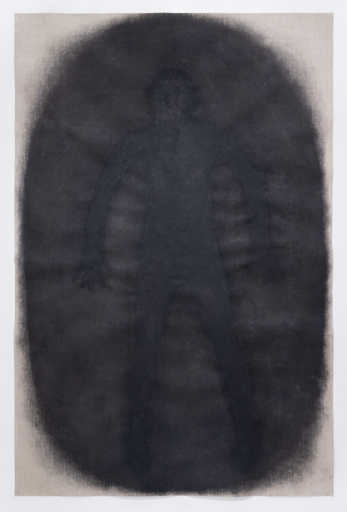

中屋敷 智生 Nakayashiki Tomonari

大前 春菜 Omae Haruna

シュヴァーブ トム Svab Tomas

シュヴァーボヴァ さおり Svabova Saori

鳥居 結人 Torii Yuito

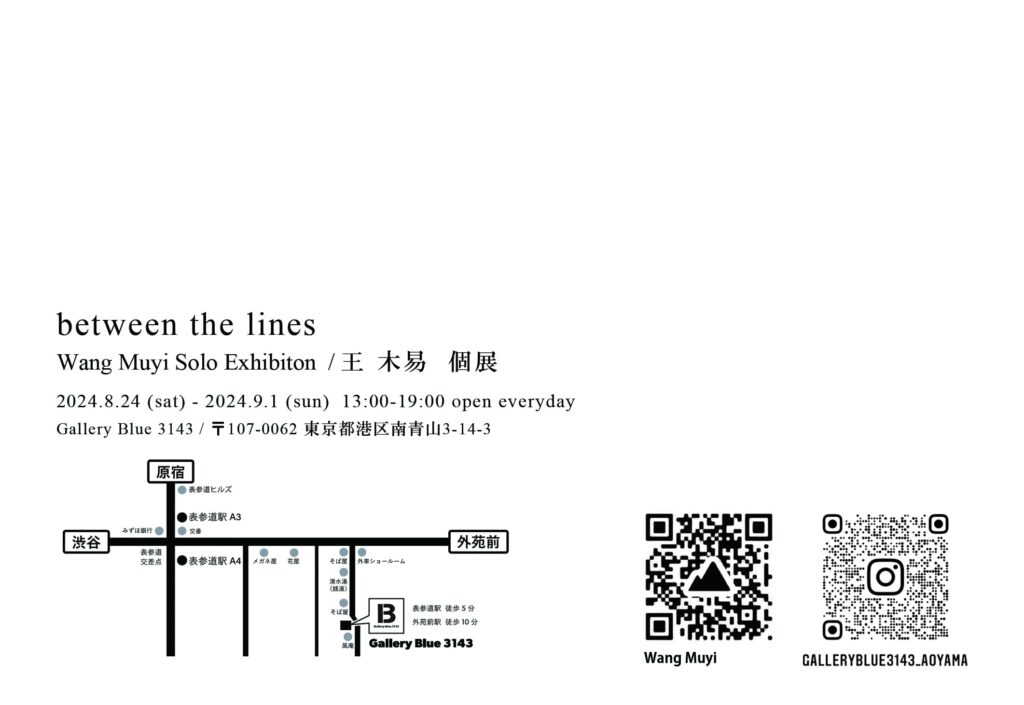

王 木易 Wang Muyi